皮膚病理のすすめ

- 2023年4月15日

- 皮膚科

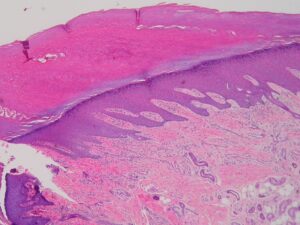

病理例)

病理例)

皮膚科の一分野に「皮膚病理学」といったような分野が有ります。皮膚病理学はとても奥が深く、まだまだ未知の領域も含まれている学問です。臨床では、例えば、皮膚腫瘍が認められる場合にこれは、良性か?悪性かや?悪性だった場合は、浸潤の程度を判断する際に必須となります。他にも、外用塗布してもなかなか治りにくい紅斑(赤み)や痒みが、実は他の疾患が隠れていないかの判断材料にしたりなど、多種多様に扱われています。大学病院で診療していた頃は、ほぼ毎日、「皮膚病理学」のお世話になるといっても過言ではないでしょう。それでは、どのようにして、臨床では、病理の診断が行われていくのでしょうか?

例えば、身体に出来た茶色っぽいできものが大きくなっているといった場合に当科を受診される場合が有ります。先ずは、視診やダーモスコピー検査(拡大鏡)で診察をしますが、それだと100%の確定診断を下すことが難しい場合が少なくなりません。ほとんどの場合は、良性の疾患ですが、稀に悪性疾患が隠れている場合が有ります。悪性の腫瘍だと、見た目からして怪しい形をしていますが、一見すると良性にも見える悪性疾患もたまにあります。その場合に、怪しいと思われる皮膚の箇所を部分的にもしくは、全部、切除してそれを検査に出します。その検査が、「皮膚病理学」というものです。もちろん、切除するときは、局所麻酔をして、痛みが無い状態で切除します。さらに、抜糸が必要になる場合がほとんどですので、1週間後ぐらいに再診して頂きます。病理の検査は、2~3週間程度で結果が出ますので、そのためにもう一度、再診して頂く必要が有ります。検査の流れは以上ですが、その検査は誰が診断を下しているのでしょうか?

ホルマリンづけにされた検体は、標本に作り変えられて、通常は病理医の先生のもとで検査されます。大学病院では、そこに、皮膚科の先生も加わって、合同で病理の診断を下したり、合同カンファレンスみたいなことをしている大学病院もあったりします。

そのような、しっかりした環境下で診断が下されているため、患者さんに的確な診断を下すことが出来るというわけです。皮膚科の先生の中には、「皮膚病理学」が面白くて、そちら方面の専門に進まれる方もいます。

以前よりも大きくなっているような気がするできもの、なかなか治りづらい長期間の赤みや痒み、足裏にある急に大きくなってきているような黒子、出血を繰り返すようなできものなど、気になる症状が有りましたら、皮膚科専門医の受診を勧めます。

■参照

病理例:爪下に生じたEccrine Angiomatous Hamartomaの1例から抜粋(←筆者の論文)